![]() Die Orangerie in der Karlsaue, die parkähnlich gestaltet sind und durch die das

Flüsschen Fulda fließt, beherbergt seit 1992 das

Museum für

Astronomie und Technikgeschichte mit den Abteilungen

Astronomie, Zeitmessung und Uhren, Raummessung / Geodäsie,

Physik, Informationstechnik und Energietechnik. Die Aufnahmen auf

dieser Seite zeigen die Räumlichkeiten und Exponate aus der astronomischen Abteilung.

Auf dem Bild oben sind links die Himmelsgloben und geradezu die Winkelmessgeräte wie

Oktanten zu erkennen. Auf dem Bild ganz unten ist ein von

Jost

Bürgi geschaffener Himmelsglobus zu sehen. Das Bild weiter unten, das durch

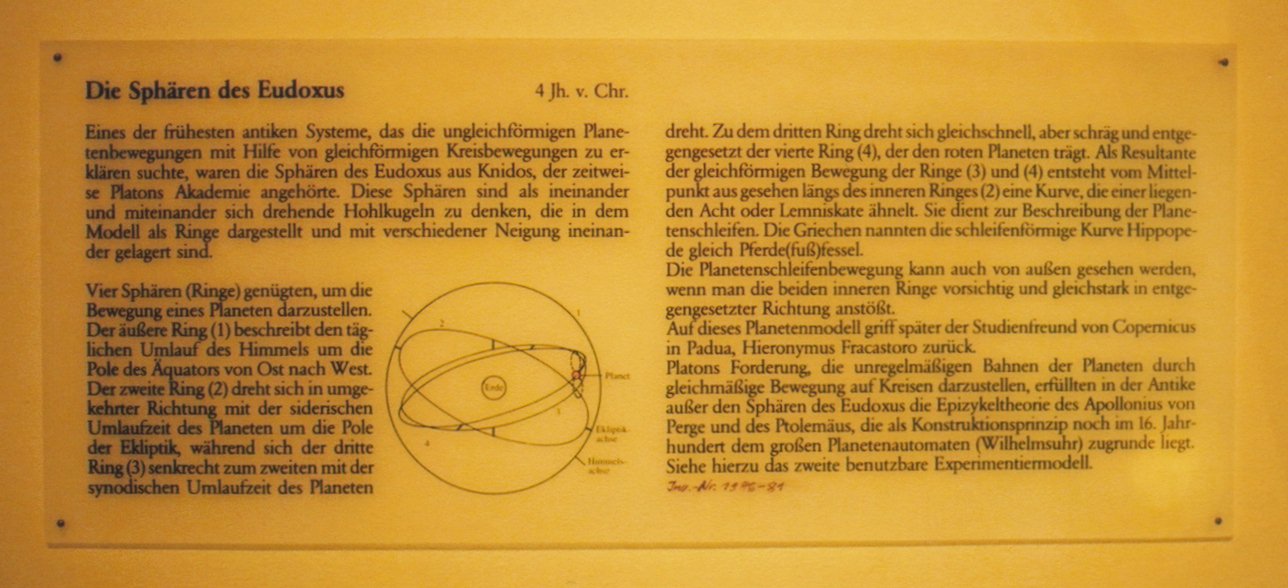

Herunterladen in doppelter Größe betrachtet werden kann,

zeigt eine Erläuterung zu einem Exponat, das sich auf den griechischen Mathematiker

Eudoxus

von Knidos bezieht.

Die Orangerie in der Karlsaue, die parkähnlich gestaltet sind und durch die das

Flüsschen Fulda fließt, beherbergt seit 1992 das

Museum für

Astronomie und Technikgeschichte mit den Abteilungen

Astronomie, Zeitmessung und Uhren, Raummessung / Geodäsie,

Physik, Informationstechnik und Energietechnik. Die Aufnahmen auf

dieser Seite zeigen die Räumlichkeiten und Exponate aus der astronomischen Abteilung.

Auf dem Bild oben sind links die Himmelsgloben und geradezu die Winkelmessgeräte wie

Oktanten zu erkennen. Auf dem Bild ganz unten ist ein von

Jost

Bürgi geschaffener Himmelsglobus zu sehen. Das Bild weiter unten, das durch

Herunterladen in doppelter Größe betrachtet werden kann,

zeigt eine Erläuterung zu einem Exponat, das sich auf den griechischen Mathematiker

Eudoxus

von Knidos bezieht.

Der Text lautet:

| Die Sphären des Eudoxus | 4. Jahthundert vor Christus |

Eines der frühesten antiken Systeme, das die ungleichförmigen Planetenbewegungen mit Hilfe von gleichförmigen Kreisbewegungen zu erklären suchte, waren die Sphären des Eudoxus aus Knidos, der zeitweise Platons Akademie angehörte. Diese Sphären sind als ineinander und miteinander sich drehende Hohlkugeln zu denken, die in dem Modell als Ringe dargestellt und mit verschiedener Neigung ineinander gelagert sind. Vier Sphären (Ringe) genügten, um die Bewegung eines Planeten darzustellen. Der äußere Ring (1) beschreibt den täglichen Umlauf des Himmels um die Pole des Äquators von Ost nach West. Der zweite Ring (2) dreht sich in umgekehrter Richtung mit der siderischen Umlaufzeit des Planeten um die Pole der Ekliptik, während sich der dritte Ring (3) senkrecht zum zweiten mit der synodischen Umlaufzeit des Planeten dreht. Zu dem dritten Ring dreht sich gleichschnell, aber schräg und entgegengesetzt der vierte Ring (4), der den roten Planeten trägt. Als Resultante der gleichförmigen Bewegung der Ringe (3) und (4) entsteht vom Mittelpunkt aus gesehen längs des inneren Ringes (2) eine Kurve, die einer liegenden Acht oder Lemniskate ähnelt. Sie dient zur Beschreibung der Planetenschleifen. Die Griechen nannten die schleifenförmige Kurve Hippopede gleich Pferde(fuß)fessel. Die Planetenschleifenbewegung kann auch von außen gesehen werden, wenn man die beiden inneren Ringe vorsichtig und gleichstark in entgegengesetzter Richtung anstößt Auf dieses Planetenmodell griff später der Studienfreund von Copernicus in Padua, Hieronymus Frascatoro zurück. Platons Forderung, die unregelmäßigen Bahnen der Planeten durch gleichmäßige Bewegung auf Kreisen darzustellen, erfüllten in der Antike außer den Sphären des Eudoxus die Epizykeltheorie des Apollonius von Perge und des Ptolemäus, die als Konstruktionsprinzip noch im 16. Jahrhundert dem großen Planetenautomaten (Wilhelmsuhr) zugrunde liegt. Siehe hierzu das zweite benutzbare Experimentiermodell. | |

An weiteren Exponaten, die sich unmittelbar auf Mathematiker beziehen, beherbergt das Museum ferner noch

Die Fotos wurden im Mai 2007 aufgenommen.

![]() The orangery in the Karlsaue, designed like a park with the river Fulda passing through,

hosts the

Museum for Astronomy

and the History of Technics since 1992. It possesses the sections Astronomy,

Measuring time and clocks, Measuring space and geodesy, Physics,

Information technology and Energy technology. The photographs on this page

concern the astronomical section and its exhibits. The upper picture shows celestial globes

on the left and instruments for measuring angles like octants. The photograph at the foot of this page shows a celestial globe constructed by

Jost

Bürgi. The picture in the middle of this page shows an explanation of an exhibit

referring to

Eudoxus

von Knidos. By downloading it can be viewed twice in linear size.

The orangery in the Karlsaue, designed like a park with the river Fulda passing through,

hosts the

Museum for Astronomy

and the History of Technics since 1992. It possesses the sections Astronomy,

Measuring time and clocks, Measuring space and geodesy, Physics,

Information technology and Energy technology. The photographs on this page

concern the astronomical section and its exhibits. The upper picture shows celestial globes

on the left and instruments for measuring angles like octants. The photograph at the foot of this page shows a celestial globe constructed by

Jost

Bürgi. The picture in the middle of this page shows an explanation of an exhibit

referring to

Eudoxus

von Knidos. By downloading it can be viewed twice in linear size.

Moreover there are some more exhibits related to mathematicians

The photographs were taken in May 2007.

| Back to the main page | Created by Wolfgang Volk in January 2008 Last formal addition on June 9th, 2009 |